Sinnesintegrationsstörung bei Erwachsenen erkennen und verstehen

Die Sinnesintegrationsstörung ist ein Thema, das in der heutigen Gesellschaft zunehmend an Bedeutung gewinnt. Viele Menschen sind sich der Herausforderungen, die diese Erkrankung mit sich bringt, nicht bewusst. Sinnesintegrationsstörungen können sich auf verschiedene Arten äußern und sind oft schwer zu erkennen, insbesondere bei Erwachsenen. Betroffene erleben häufig eine Vielzahl von Symptomen, die ihre täglichen Aktivitäten und ihr allgemeines Wohlbefinden beeinträchtigen können.

Das Zusammenspiel der Sinne spielt eine entscheidende Rolle in unserem Leben. Es ermöglicht uns, unsere Umgebung wahrzunehmen, Informationen zu verarbeiten und angemessen auf Reize zu reagieren. Bei einer Sinnesintegrationsstörung kann diese Verarbeitung gestört sein, was zu einer Über- oder Unterempfindlichkeit gegenüber bestimmten Sinneseindrücken führt. Diese Störung kann nicht nur das individuelle Verhalten, sondern auch die sozialen Interaktionen und die berufliche Leistungsfähigkeit beeinflussen.

Ein besseres Verständnis für Sinnesintegrationsstörungen bei Erwachsenen ist daher von großer Bedeutung. Es kann dazu beitragen, Missverständnisse zu vermeiden und den Betroffenen die Unterstützung zukommen zu lassen, die sie benötigen. In diesem Kontext ist es wichtig, sowohl die Symptome als auch die möglichen Ursachen und Bewältigungsstrategien zu betrachten.

Symptome einer Sinnesintegrationsstörung bei Erwachsenen

Die Symptome einer Sinnesintegrationsstörung sind vielfältig und können von Person zu Person unterschiedlich sein. Zu den häufigsten Anzeichen gehören Überempfindlichkeit gegenüber Geräuschen, Licht oder Berührungen. Betroffene können in lauten Umgebungen überfordert sein oder Schwierigkeiten haben, sich auf Gespräche zu konzentrieren. Diese Empfindlichkeiten können auch zu Angstzuständen oder sozialer Isolation führen, da viele Betroffene die Konfrontation mit bestimmten Reizen vermeiden möchten.

Auf der anderen Seite gibt es auch Personen, die eine Unterempfindlichkeit gegenüber Sinneseindrücken erleben. Dies kann sich in einer erhöhten Risikobereitschaft oder dem Bedarf an intensiven körperlichen Erfahrungen äußern. Solche Verhaltensweisen können das tägliche Leben der Betroffenen erheblich beeinträchtigen, da sie möglicherweise nicht die richtigen Signale aus ihrer Umgebung wahrnehmen.

Zusätzlich können emotionale und kognitive Symptome auftreten. Viele Erwachsene mit Sinnesintegrationsstörungen berichten von Schwierigkeiten bei der Organisation von Gedanken oder der Verarbeitung von Informationen. Diese kognitiven Beeinträchtigungen können zu Frustration und einem Gefühl der Hilflosigkeit führen, was die Lebensqualität weiter einschränkt. Es ist wichtig, diese Symptome zu erkennen und zu verstehen, um den Betroffenen angemessene Unterstützung bieten zu können.

Ursachen von Sinnesintegrationsstörungen

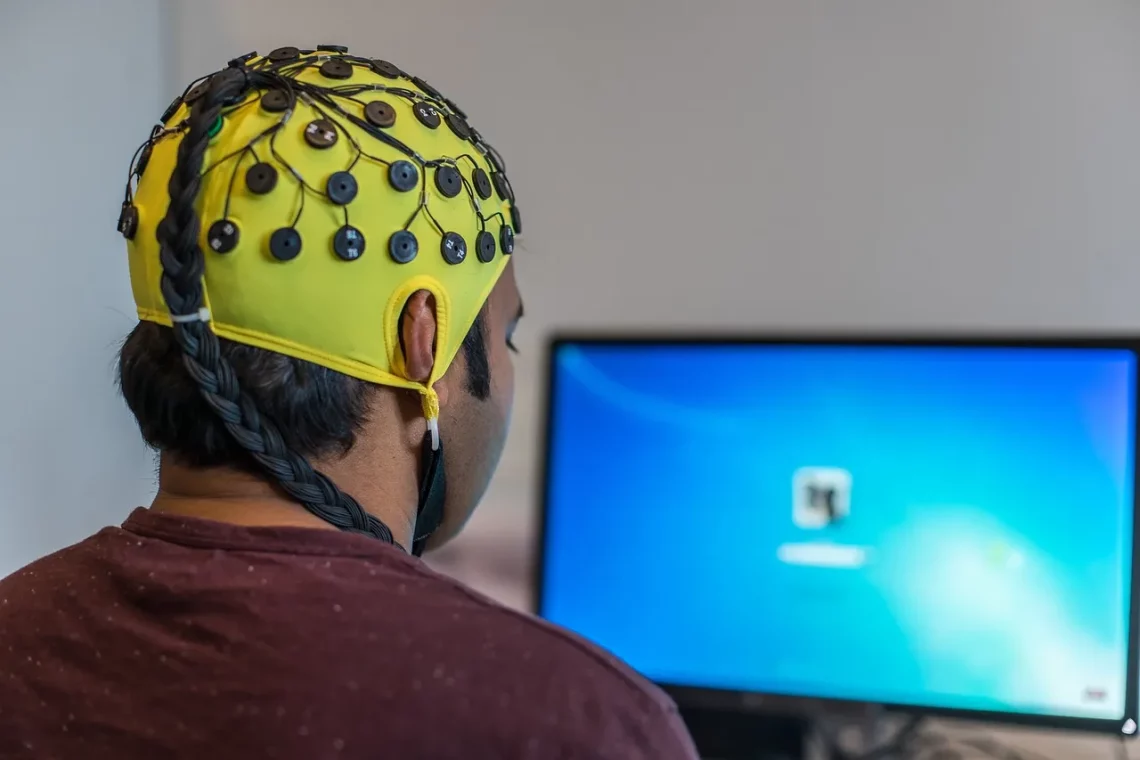

Die genauen Ursachen von Sinnesintegrationsstörungen sind noch nicht vollständig verstanden. Es wird jedoch angenommen, dass eine Kombination aus genetischen, neurologischen und umweltbedingten Faktoren eine Rolle spielt. Studien haben gezeigt, dass Veränderungen in der Gehirnstruktur und -funktion, die mit der Verarbeitung sensorischer Informationen verbunden sind, zu diesen Störungen führen können.

Ein weiterer wichtiger Faktor sind frühkindliche Erfahrungen. Kinder, die in einem stark stimulierenden oder umgekehrt in einem reizarmen Umfeld aufwachsen, können Schwierigkeiten bei der Sinnesintegration entwickeln. Diese frühen Erfahrungen können sich bis ins Erwachsenenalter auswirken und die Fähigkeit, Sinneseindrücke angemessen zu verarbeiten, beeinträchtigen.

Darüber hinaus können Traumata und stressige Lebensereignisse ebenfalls zur Entwicklung von Sinnesintegrationsstörungen beitragen. Erwachsene, die in ihrer Vergangenheit traumatische Erlebnisse hatten, können eine veränderte Wahrnehmung von Sinneseindrücken erleben, was zu einer erhöhten Sensibilität führen kann.

Das Verständnis der Ursachen ist entscheidend, um gezielte Interventionen und Unterstützungsmaßnahmen zu entwickeln. Eine individuelle Betrachtung der Lebensgeschichte und der spezifischen Herausforderungen eines jeden Betroffenen kann helfen, die richtige Unterstützung zu finden.

Strategien zur Bewältigung von Sinnesintegrationsstörungen

Die Bewältigung von Sinnesintegrationsstörungen erfordert einen ganzheitlichen Ansatz, der sowohl therapeutische als auch praktische Strategien umfasst. Eine gängige Methode ist die sensorische Integrationstherapie, die darauf abzielt, die Wahrnehmungsverarbeitung zu verbessern und die Betroffenen bei der Anpassung an ihre Umwelt zu unterstützen. Diese Therapieform kann durch gezielte Übungen und Aktivitäten erfolgen, die den Umgang mit verschiedenen Sinneseindrücken fördern.

Zusätzlich können Entspannungstechniken wie Achtsamkeit und Meditation helfen, die emotionale Reaktion auf überstimulierende Reize zu regulieren. Diese Methoden können Betroffenen dabei helfen, ihre Sinne bewusster wahrzunehmen und besser mit Stress umzugehen.

Es ist auch wichtig, ein unterstützendes Umfeld zu schaffen. Freunde, Familie und Kollegen spielen eine entscheidende Rolle, indem sie Verständnis und Rücksichtnahme zeigen. Offene Kommunikation über die individuellen Bedürfnisse und Herausforderungen kann dazu beitragen, Missverständnisse zu vermeiden und eine positive Interaktion zu fördern.

Schließlich sollten Betroffene ermutigt werden, sich über ihre Erfahrungen auszutauschen und gegebenenfalls Selbsthilfegruppen zu suchen. Der Austausch mit anderen, die ähnliche Herausforderungen erleben, kann eine wertvolle Quelle der Unterstützung und Ermutigung sein.

Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel nicht als medizinischer Rat angesehen werden sollte. Bei gesundheitlichen Problemen oder Fragen zu Sinnesintegrationsstörungen ist es wichtig, einen Arzt oder Fachmann zu konsultieren.